【徹底解説】いまさら聞けないオンライン診療のすべて|基礎知識から市場の将来性、導入検討のポイントまで

「オンライン診療」という言葉を耳にする機会が増え、多くのクリニックの経営者や院長が関心を寄せていることと思います。しかし、「具体的に何ができるのか?」「最新の制度に則った適切な運用方法は?」「自分のクリニックでも導入すべきなのか?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

オンライン診療はコロナ禍を機に急速に普及し、今や新しい医療のインフラとして定着しつつあります。患者様の利便性を高めるだけでなく、クリニックにとっては新規患者の獲得や業務効率化といった、新たな経営戦略の可能性を秘めています。

本記事は、オンライン診療の基礎から、なぜ市場が成長しているのか、そして今後の展望まで網羅的に解説する完全ガイドです。オンライン診療が貴院にもたらす価値を深く理解し、導入を検討するための具体的な一歩を踏み出すことができるでしょう。

1. オンライン診療とは?定義と仕組み

オンライン診療とは、スマートフォンやPC、タブレットなどの情報通信機器を利用し、自宅などから医師の診察を受ける新しい医療の形です。

定義と仕組み

オンライン診療は、ビデオ通話ツールを通じてリアルタイムに医師と患者様がやり取りを行うのが一般的です。従来の対面診療とは異なり、患者様は通院の必要がなく、場所や時間の制約を受けずに診察を受けることができます。

対面診療との違い

| 項目 | オンライン診療 | 対面診療 |

| 診察方法 | ビデオ通話 | 医師と直接会って行う |

| 場所 | 自宅などどこからでも | 医療機関の診察室 |

| 時間 | 予約時間に合わせた診察 | 受付・移動・待ち時間が発生 |

| 五感 | 視覚・聴覚が中心 | 聴診・触診が可能 |

オンライン診療は、聴診や触診など、五感を使った診察ができないというデメリットがありますが、対面診療の補完的な役割を担うことで、患者様にとってより便利な医療を提供します。2023年8月10日付の厚生労働省の事務連絡により、保険診療においても初診からのオンライン診療が恒久的に可能となりました。診療計画書を作成するなどの要件を満たすことで、対面診療なしでも初診患者の診察を行うことができます。

2. オンライン診療で「できること」

オンライン診療は、多様な診療科や症状に対応できる汎用性の高いツールです。以下に、オンライン診療で対応可能な主な診療内容をまとめます。

- 一般的な診察・相談

- 軽度な風邪やインフルエンザ、アレルギー、皮膚炎などの慢性疾患の継続的な管理。

- 高血圧、糖尿病などの生活習慣病の定期的な服薬指導や経過観察。

- 専門的な診療

- 心療内科、精神科:通院のハードルが高いこれらの分野で、オンライン診療は特に有効です。患者様は周囲を気にすることなく、リラックスした環境で相談できます。

- 皮膚科:患部の写真を共有することで、遠隔でも診断が可能です。

- 婦人科、内分泌科、泌尿器科など

- その他

- 健康診断の結果に関する相談や、セカンドオピニオン。

- 禁煙外来やAGA治療、ED治療、ピルの処方など、自由診療分野での利用も増えています。

このように、オンライン診療は多岐にわたる分野で活用でき、クリニックの診療範囲を広げる大きな可能性を秘めています。

オンライン診療で対応可能なメニューについて詳しく知りたい方は、こちらの記事で解説しています。

3. 患者視点でのオンライン診療の具体的な利用の流れ

クリニックがオンライン診療を導入した場合、患者様はどのような手順で診察を受けることになるのでしょうか。具体的な流れを理解することで、導入後のイメージをより明確にすることができます。

ステップ①:クリニック探しと予約

まず、患者様はオンライン診療に対応しているクリニックを、Webサイトやアプリ、検索エンジンなどで探します。次に、クリニックのオンライン予約システムやアプリを通じて、診察日時を予約します。

ステップ②:問診票の記入と事前準備

予約が完了すると、患者様は事前にWeb上で問診票を記入し、必要に応じて保険証や医療証の画像をアップロードします。診察に使うスマートフォンやPCの通信環境を整えておくことも重要です。

ステップ③:オンラインでの診察

予約時間になったら、患者様は指定されたツール(アプリやWeb会議システム)を起動し、医師とビデオ通話で対面します。対面診療と同じように、症状や体調について話して診察を受けます。

ステップ④:決済と処方箋・薬の受け取り

診察後、クレジットカードなどで決済を行います。処方箋は自宅への郵送、またはかかりつけの薬局へのFAXなどで送付されます。薬は郵送で受け取るか、調剤薬局で直接受け取ることができます。

患者様にとっての手軽でスムーズな利用体験は、クリニックの満足度を高め、リピーターの増加にもつながります。

4. オンライン診療のメリットとデメリット

オンライン診療は、患者様とクリニックの双方に多くのメリットをもたらしますが、注意すべきデメリットも存在します。患者様とクリニックそれぞれの視点から見ていきましょう。

メリット

・【患者】時間と場所の制約がない

忙しいビジネスパーソンや、育児や介護で外出が難しい方、遠方に住んでいる方にとって、通院の手間が大幅に削減されます。移動時間や交通費もかからないため、経済的・時間的負担が軽減されます。

・【患者】待ち時間の削減

予約した時間に合わせてすぐに診察が始まるため、クリニックの待合室で長時間待つ必要がありません。また、自宅などの慣れた場所で診察を受けるため精神的な負担が少なく、プライバシーも守られます。

・【患者・クリニック】感染リスクの低減

病院での二次感染リスクを避けられるため、感染症が流行する時期でも安心して診察を受けられます。

・【クリニック】新規患者の獲得と業務効率化

地理的な制約がなくなることで、これまで来院が難しかった患者層を取り込めます。また、予約システムや問診票のデジタル化により、受付業務の負担も軽減できます。

デメリット

・【患者・クリニック】対面での情報不足と診断の限界

触診や聴診、視診など、医師の五感を使った診察に限度があるため、得られる情報が限られます。詳細な検査や診断が必要な場合は、対面での受診を促す必要があります。オンライン診療で完結できないケースを事前に明確にしておくことが重要です。

・【患者・クリニック】緊急性の高い症状には不向き

緊急性の高い症状や、精密な検査が必要な疾患には対応できません。患者様に対して、どのような症状の際にオンライン診療を避けるべきか、事前に周知しておく必要があります。

・【患者・クリニック】通信環境に左右される

患者様の通信環境が不安定な場合、映像や音声が途切れてしまい診察がスムーズに行えない可能性があります。また、患者様がスマートフォンやPCの操作に不慣れな場合、システムの利用自体がハードルになることも考えられます。

・【クリニック】初期費用や運用コスト

オンライン診療システムの導入には、初期費用や月額利用料が発生します。また、スタッフが新しいシステムを習熟するための時間や、患者様への利用方法を案内する手間も考慮に入れる必要があります。

これらのデメリットを理解した上で、どのような患者層にオンライン診療を提供するか、そしてツール選定や運用方法をどのように工夫するかが、成功の鍵となります。

オンライン診療のデメリットへの対策について、詳しくはこちらの記事をご覧ください!

5. どんな患者様がオンライン診療に向いている?

オンライン診療の特性を理解すると、どのような患者様が利用に適しているかが見えてきます。これは、貴院がオンライン診療導入を検討する際に、ターゲットとすべき患者層を把握する上でも非常に重要です。

・定期的な服薬が必要な慢性疾患の患者

高血圧や糖尿病、アレルギーなどで毎月の薬の処方が必要な方。症状が安定しており薬の処方が主となるため、毎回の通院が大きな負担となります。オンライン診療なら、移動時間や待ち時間をなくし、自宅や職場から手軽に診察を受けられます。

・軽度な症状で様子を見たい人

「風邪かもしれないが、様子を見たい」「睡眠に関して悩んでいる」といった緊急性の低い症状の患者様にとって、オンラインで気軽に医師に相談できることは心理的なハードルを下げます。患者様の不安を迅速に解消し、不要な来院を減らすことにも繋がります。

・仕事が忙しい人、子育て世代

通院のために仕事を休んだり、子どもの預け先を探したりする手間が省けます。休憩時間や子どものお昼寝中など、都合の良い時間を利用できるため、多忙なライフスタイルに最適です。

・遠方に住んでいる人、身体が不自由な人

物理的な距離や移動の困難さでクリニックへのアクセスが難しい人にとって、地理的制限がないオンライン診療は貴重な選択肢となります。

これらの患者層は、オンライン診療の利便性を強く感じているため満足度が高く、オンライン診療の導入効果を最大化できるでしょう。

6. 知っておくべき法的要件とセキュリティ対策

オンライン診療を適切に実施し行政指導やトラブルを避けるためには、厚生労働省が定める「オンライン診療の適切な実施に関する指針」と関連法規を順守することが不可欠です。

保険診療における初診からの実施要件

保険診療で初診からオンライン診療を実施する場合、診療報酬を算定するために以下の要件を満たす必要があります。

・施設基準の届出

地方厚生局への「情報通信機器を用いた診療に係る届出」が必須です。

・診療計画の作成

医師は、オンライン診療で診察が完結しないリスクに備え、対面診療への移行や緊急時の対応を含む「情報通信機器を用いた診療に関する計画」を作成し、患者様へ交付しなければなりません。

・情報通信機器の活用実績

届け出を行う医師が、オンライン診療の適切な実施に関する研修を受講し、一定の情報通信機器の活用実績を積んでいる必要があります。

・処方薬の制限

麻薬、覚せい剤原料の処方は原則禁止されており、向精神薬や睡眠薬など、安全管理上特に注意が必要な薬剤の処方には、対面診療との併用や処方期間の制限など、条件が設けられています。

自費診療における規制と親和性

自費診療のなかでも特に美容内服、AGA、ダイエット薬、ピルといった継続的な処方・フォローが主軸となる分野は、オンライン診療と高い親和性を持ちます。自費診療(自由診療)は、保険診療のような診療報酬上の制約は少ないですが、医師法に基づく「診療行為」であることには変わりありません。

留意点:自費診療であっても、医療広告ガイドラインの順守は必須です。誇大広告や誤認を招く表現は厳しく規制されます。

7. オンライン診療の市場規模は今後どうなる?成長の要因

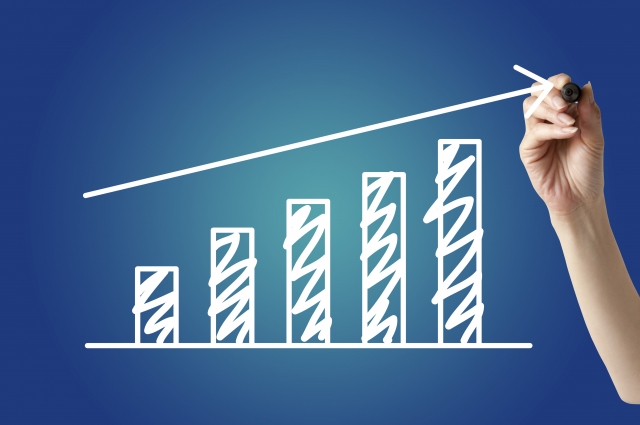

オンライン診療は一時的なブームではなく、日本の医療インフラとして着実に定着し、成長を続けています。

市場規模は右肩上がり

市場調査会社のデータによると、日本のオンライン診療市場は急速なペースで拡大しています。矢野経済研究所の調査では、2020年度の市場規模が約87億円だったのに対し、2022年度には約248億円、そして2027年度には約670億円に達すると予測されています。この成長は、単なる一過性のトレンドではなく、社会の変化に根ざした確固たるものです。

市場成長を加速させる3つの要因

1. 政府の後押しと法改正・規制緩和

新型コロナウイルスの感染拡大を機に、オンライン診療の恒久的な規制緩和が進みました。2022年度の診療報酬改定では、オンライン診療に関する要件がより厳格化されましたが、情報通信機器の活用実績や対面診療と組み合わせた診療計画を立てることで、質の高いオンライン診療が評価される方向へと見直されています。

2. 患者側のニーズの高まり

「5. どんな患者様がオンライン診療に向いている?」で述べたように、現代のライフスタイルに合わせた医療を求める患者様が増えています。オンライン診療はこのニーズに最も合致したサービスなのです。

3. クリニック側の導入メリットと経営効果

オンライン診療は、単なるサービスの追加ではありません。新しい患者層の獲得、事務作業の効率化、そして自院のブランド力向上など、クリニック経営に直接的なメリットをもたらします。

8. 成長する市場で勝ち残り、経営を安定させるために今すべきこと

オンライン診療市場の成長は、クリニックにとって大きなチャンスです。このチャンスを活かすために、今すぐ取るべき具体的な行動をまとめました。

1. 自院のニーズとオンライン診療の可能性を把握する

まず、貴院の患者層や診療科にオンライン診療のニーズがあるかを丁寧に分析しましょう。慢性疾患の患者が多いか、仕事帰りの受診を希望する患者が多いか、などといった視点で検討します。

2. 適切なオンライン診療ツールの選定

オンライン診療ツールは多数存在します。操作性、セキュリティ、費用、サポート体制などを比較検討し、貴院の運用方法に合ったものを選ぶことが重要です。

例えば、当社のオンライン診療ツール「Medibot」は、直感的に操作できるデザインと、強固なセキュリティ、充実した導入サポートで、ITに不慣れな方でも安心してご利用いただけます。

3. 導入後の運用計画と情報提供

ツールを導入するだけでなく、スムーズな運用開始のための計画も立てましょう。スタッフへの周知やトレーニング、患者様への利用方法の告知などを事前に準備しておくことで、トラブルを未然に防ぎます。

こちらの記事ではオンライン診療の導入スケジュールについて解説しています

まとめ:オンライン診療導入は、クリニックの未来を拓く戦略的選択

オンライン診療は、単なる一時的な流行ではなく、日本の医療を支える重要なインフラとして定着し、今後も拡大を続けるでしょう。

オンライン診療を早期に導入し、適切な運用を行うことは、持続可能なクリニック経営に不可欠な戦略的選択です。 今行動を起こすか否かで、数年後のクリニック経営に大きな差が生まれることは間違いありません。

自費のオンライン診療ならMedibotにお任せください!

私達が提供しているMedibotは、LINE上で予約から決済まで完結できる、自費診療のためのオンライン診療ツールです。

予約・問診・オンライン診療・決済までLINE上で完結するので、アプリダウンロードは不要。患者様の満足度も、集患の効率も最大化できます。

また、マーケティング(集客)機能も充実しており、患者様のニーズに合わせてパーソナライズされた配信を自動で送ることが可能です。

新規予約の増加に加え、離脱防止や再来院促進までを一気通貫でサポートいたします。

導入・集患に関するご相談や資料請求はすべて無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください!

お気軽に

お問い合わせください

導入・集患に関する

ご相談や資料請求は全て無料です。

\ まずはお悩みをご相談ください /

無料で相談する\ Medibotの機能・活用事例がまるわかり /

資料をダウンロードする